Pourquoi ce petit blog ?

Un blog a de multiples utilités. Il permet de s' exprimer sur des sujets divers et variés, sur une entreprise et son activité, sur les produits et services proposés

Il permet surtout de partager des connaissances, des expériences et des découvertes pour l'enrichissement de chacun et de la communauté

Bonne lecture à tous

Mag-Assistance

Le saviez-vous ?

Histoire du droit du travail en France

Définition du mot "travail" :

- Ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile ; activité productive d'une personne.

- Activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose

- Activité professionnelle régulière et rémunérée

- Exercice d'une activité professionnelle ; lieu où elle s'exerce

- Ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose

Le droit du travail est un droit relativement jeune, dont l'apparition se situe au milieu du 19e siècle.

Par comparaison, le droit civil est un droit beaucoup plus ancien qui date de l'époque romaine, de même que le droit commercial qui s'est construit dès le Moyen Âge.

Jusqu'au Moyen Âge, il n'existe aucune réglementation d'aucune sorte en matière sociale.

Au Moyen Âge apparaissent les corporations qui sont un mode d'organisation des professions ; cette organisation est généralement très hiérarchisée entre apprentis, ouvriers, maîtres et consuls.

Les consuls sont au sommet de la hiérarchie ; ils définissent les règles applicables à la profession et tranchent les litiges internes à la corporation.

Chaque profession s'organise selon des modalités qui lui sont propres et met en place sa propre réglementation.

Dans chaque corporation on définit des modalités d'accès à la profession, notamment la qualification nécessaire aux différents niveaux de la hiérarchie.

On y définit également les conditions de travail des apprentis et ouvriers, notamment en ce qui concerne les horaires, ou encore la rupture de la relation de travail.

Dans certaines corporations, on trouve également l'organisation d'un début de protection sociale, fondée sur des principes de solidarité entre les membres de la profession.

La révolution

En 1791, au nom des idées libérales qui ont guidé la Révolution française, le décret d'Allarde interdit les corporations considérées comme une entrave à la liberté du commerce et à la liberté du travail.

Cette interdiction des corporations a des conséquences très graves pour la classe ouvrière, car, du fait de la disparition des corporations, toute la réglementation mise en place au sein de chaque profession disparaît également.

-

Il n'y a donc plus ni réglementation de la durée du travail, ni limite aux possibilités de rupture de la relation de travail, ni solidarité interprofessionnelle.

Dès lors, les employeurs peuvent ainsi librement imposer leurs conditions aux salariés. On assiste alors à la dégradation de l'ensemble des conditions de travail, notamment des horaires qui s'alourdissent sensiblement.

-

De même, les limites fixées par les corporations en la matière ayant été supprimées, on voit se développer le travail des enfants, parfois très jeunes.

-

Enfin, les conditions de rupture de la relation de travail ne sont plus réglementées, ce qui entraîne une précarisation de la classe ouvrière, précarité accentuée par la disparition des quelques mécanismes de solidarité mis en place par certaines corporations.

Cette dégradation est encore accentuée par l'arrivée de la révolution industrielle, donc des premières grandes entreprises industrielles et d'une certaine concurrence, ce qui a un impact négatif sur le montant des salaires.

L'apparition du droit du travail

Dans la première moitié du 19e siècle, cette dégradation suscite des réactions, ce qui conduit à l'adoption de la première loi sociale en 1841. Ce texte interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, et limite la durée du travail des enfants de 8 ans et plus :

-

De 8 à 12 ans, 8 heures par jour maximum,

-

À partir de 12 ans, 12 heures par jour maximum.

La loi de 1841 sera peu appliquée, car le travail des enfants reste souvent une nécessité économique pour les familles qui ne s'opposent donc pas à leur recrutement, et d'autre part faute d'une véritable institution de contrôle.

Les premiers contrôleurs seront mis en place en 1874 et ils ne seront que 15 ce qui est largement insuffisant. L'inspection du travail ne sera créée qu'en 1892.

Pendant les années qui suivent, il y a peu d'évolution et peu de nouveaux textes. Il faut noter cependant deux lois fondamentales :

-

1864 : suppression du délit de coalition qui interdisait le regroupement de personnes, donc les mouvements de grève des ouvriers.

-

1884 : loi Waldeck Rousseau qui reconnaît la liberté syndicale.

Le travail des enfants aujourd'hui dans le monde ?

Dans le monde entier, des millions d’enfants sont privés de leur enfance parce que contraints d’exercer un travail mettant en péril leur santé et leur éducation. L'UNICEF se bat pour éliminer cette grave violation des droits de l’enfant.

Selon l’Organisation internationale du travail, le travail des enfants regroupe l’ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental.

L’article 32 de la Convention internationale des droits de l’enfant indique que « les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ».

On estime que 160 millions d’enfants dans le monde sont impliqués dans le travail, soit une augmentation de 8,4 millions d’enfants au cours des quatre dernières années avec :

-

112 millions d'enfants travaillent dans le secteur de l'agriculture

-

31,4 millions d'enfants impliqués dans les services

-

16,5 millions d'enfants sont dans l'industrie

Près de 28% des enfants âgés de 5 à 11 ans et 35 % des enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés. Pire encore : 79 millions d’entre eux exercent des activités dangereuses et des millions d’autres sont en danger en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Ces enfants qui travaillent sont partout, mais invisibles : domestiques dans les maisons, derrière les murs des ateliers, cachés dans les plantations. Si la grande majorité des enfants travaille dans le secteur agricole, les pires formes de travail des enfants comprennent l’utilisation d’enfants comme esclaves, la prostitution, la vente de drogues, le crime ou l’enrôlement comme soldats dans des situations de conflit ou pour d’autres travaux dangereux.

Le 12 juin, la journée mondiale contre le travail des enfants est dédiée à tous ces enfants forcés de travailler alors qu’ils devraient être à l’école.

Le travail des enfants est essentiellement conduit par la pauvreté des familles et des communautés mais il est aussi le produit d’autres facteurs : les normes sociales qui le tolèrent, le manque d’emplois décents, la migration et les situations d’urgence.

Il est également une conséquence des inégalités sociales renforcées par les discriminations. Les enfants des populations indigènes et des basses castes courent plus de risques de devoir abandonner l’école et d’être mis au travail. Les enfants migrants sont également très exposés au travail clandestin et illégal.

En Afrique subsaharienne par exemple, la croissance démographique, l’extrême pauvreté et les mesures de protection sociale inadaptées font que 16,6 millions d’enfants supplémentaires ont été astreints au travail pendant ces quatre dernières années.

Les progrès nécessaires pour éliminer le travail des enfants sont donc étroitement liés à la réduction de ces vulnérabilités, à l’atténuation des chocs économiques et à l’accès aux services sociaux.

Sources travail des enfants : UNICEF

Travail et législation en France :

un modèle entre évolution et régression...

-

La législation relative à la durée du travail a connu une évolution particulièrement spectaculaire :

-

19e siècle → aucune réglementation sauf pour les mineurs

-

1919 → 48 heures hebdomadaires

-

1936 → 40 heures hebdomadaires

-

1982 → 39 heures

-

2000 → 35 heures

-

-

De même, le droit à des congés payés a considérablement évolué en moins d'un siècle :

-

Jusqu'à 1936 pas de congés payés par l'employeur

-

1936 → 2 semaines

-

1956 → 3 semaines

-

1969 → 4 semaines

-

1982 → 5 semaines

-

-

L'exemple de la réglementation du salaire minimum est également significatif :

-

Jusqu'en 1950 pas de protection,

-

1950 → instauration du SMIG qui garantit un salaire minimum,

-

1970 → le SMIC permet aux salariés les moins payés de profiter de la croissance économique.

-

-

À l'inverse, l'évolution de l'âge légal de la retraite est un exemple intéressant qui montre que l'évolution ne va pas toujours dans le même sens :

-

Avant 1982 → 65 ans,

-

1982 → 60 ans,

-

2010 → recul de 60 à 62 ans pour assurer la pérennité du régime d'assurance vieillesse.

- 2023 : nouveau recul de 64 à 67 ans selon la carrière et l'année de naissance

-

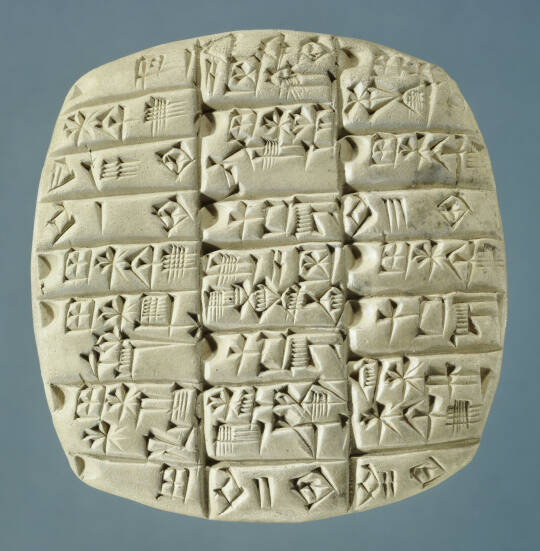

Tablette de comptabilité en argile Egypte Ancienne

La naissance de la comptabilité : une histoire très ancienne

On retrouve des traces de comptabilité dans l'histoire égyptienne au 4ème millénaire avant JC.

Les prémisses de la comptabilité étaient en fait un suivi des entrées et sorties d'un compte que l'on a pu retrouver via des écritures sur de l'argile ou sur du papyrus. En fait, l'invention de la comptabilité a précédé celle de l'écriture !

Luca Pacioli entre dans l'histoire de la comptabilité

Vers le XVIème siècle, on assiste à la Renaissance de la comptabilité. On connaît les peintures de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine, la Joconde de Léonardo Da Vinci mais on oublie souvent la comptabilité en partie double de Luca Pacioli. Le principe est simple : une écriture doit se voir dans 2 comptes comptables, l'un au crédit et l'autre au débit. Luca Pacioli explique que la méthode vénitienne de tenue des comptes s'articule autour de 3 livres de comptes, à savoir : le Journal, le Grand Livre et la Balance. Chacun ayant une fonction propre :

- Le Journal : enregistrement chronologique

- Le Grand Livre : enregistrement analytique

- La Balance : fonction de vérification

On voit également à cette époque l'apparition du Compte de Résultat. En définitive, les grands principes de la comptabilité que l'on utilise actuellement dans les entreprises trouvent leurs fondements à cette époque.

Sources : L-Expert -Comptable

Créez votre propre site internet avec Webador